Показать содержимое по тегу: краеведение

Творческий вояж воскресенских литераторов-краеведов

Писатели-краеведы Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, благодаря руководителю творческого объединения «Воскресенский краевед» Светлане Спартаковне Белоус, 7 августа 2024 года посетили село Ашитково и деревню Губино городского округа Воскресенск.

Об истории края, местных достопримечательностях и исторических личностях гостям рассказали Николай Андреевич Иванов, многие годы работавший главой Ашитковского сельского округа, и Николай Александрович Пеньков, предприниматель, увлечённый краевед.

Разговор шёл об обычаях и традициях местных жителей, об угодьях и усадьбах, принадлежавших когда-то известным в России семьям Ламздорфов, Салтыковых, Шереметевых, а в советское время ставших домами отдыха «Виноградово» и «Конобеево», о языческих следе, старообрядчестве и православных святынях. Воскресенские краеведы поделились своими знаниями, завязался общий разговор.

Николай Александрович Пеньков показал гостям и второе своё главное увлечение – «Парк пчёл». Помимо самой пасеки здесь ещё много всего интересного и полезного. Большой популярностью у приезжающих в парк групп гостей пользуются экскурсионные познавательные программы, квесты для взрослых и детей с призами, дегустация продуктов пчеловодства, программы оздоровления организма, основанные на энергетике пчелиных семей, а ещё удивительное и заманчивое предложение – лечебный сон на пчёлах в апидомиках.

Краеведам было приятно познакомиться с увлечёнными людьми, получить новые знания истории и современности воскресенской земли. Решили продолжить общение и обмен информацией, подготовить публикации на обсужденные темы, , чтобы исторические сведения не канули в вечность.

Гости подарили хозяевам номер Воскресенского историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени» и книгу краеведа, руководителя ЛИТО «Радуга» им. И.И. Лажечникова –Виктора Ивановича Лысенкова «Было время, были люди…».

Фото Елены Юровой и Елены Хмыровой

Презентация новой краеведческо-публицистической книги Михаила Коробова

17 июля 2024 года в отделе обслуживания читателей Центральной библиотеки городского округа Воскресенск состоялась презентация новой книги члена Союза писателей России, члена Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени И.И. Лажечникова Михаила Сергеевича Коробова «Мой путь на литературный Олимп».

Рождение книги – всегда праздник: для автора, для читателей и, конечно, для библиотеки, ведь именно в её стенах широкий круг любителей истории родного края может, пролистав страницы издания, узнать о недавнем прошлом нашего города, о советских людях, выходцах из простых рабочих семей, своим упорством и целеустремлённостью достигших в жизни высоких вершин. О выдающихся личностях, которые самоотверженно служили стране и позволили ей стать сверхдержавой.

Читальный зал библиотеки едва смог вместить гостей. Поздравить автора пришли ветераны химкомбината, литераторы, друзья и герои его очерков.

Тёплые слова прозвучали от руководителя ЛИТО «Радуга» им. И.И. Лажечникова, заместителя председателя Московской областной организации Союза писателей России Виктора Ивановича Лысенкова, поэтессы, члена Союза писателей России Людмилы Леонидовны Чебышевой, первого секретаря Воскресенского ГК КПРФ Александра Николаевича Смурова, ветеранов химкомбината Елены Александровны Росляковой, Николая Александровича Туманова, руководителя клуба «Позитив+» Вячеслава Николаевича Белова, Татьяны Николаевны Бояркиной, Анатолия Корнеевича Вишни.

Михаил Сергеевич предложил членам клуба «Позитив+» издать сборник воспоминаний, рассказать о своей жизни, о семьях, рабочей биографии. Подчеркнул, что долголетие должно быть активным.

Библиотекой подготовлена книжная выставка «С добрыми пожеланиями от автора», участники встречи с интересом просматривали представленные издания.

Больше фотографий смотри здесь: https://vk.com/album71244286_305045044

Успех воскресенских краеведов на XХ Всероссийском конкурсе «Малая Родина»

22 мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на заседании жюри подведены итоги юбилейного XX Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина».

В 2024 году на конкурс было представлено более 170 книг из 40 городов России от 74 издающих организаций, среди которых издательства, библиотеки, культурные центры, музеи и высшие учебные заведения. География конкурса весьма обширна: от Якутска, Салехарда, Нарьян-Мара и Улан-Удэ до Калининграда и Пятигорска.

Жюри определены 19 финалистов, из которых выберут победителей в пяти номинациях: «Мой край», «Образ Родины, «Увлекательное краеведение», «Люди нашего края» и «Семейные ценности». Также были определены три лауреата Диплома имени С.О. Шмидта «Подвижник краеведения» за вклад в развитие отечественного краеведения и историю родного края за 2024 год

В шорт-лист номинации «Семейные ценности» вошли всего 4 номинанта, в том числе книга:

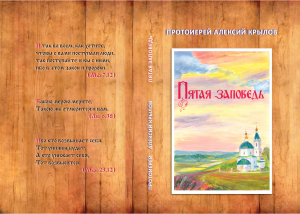

- Протоиерей Алексий Крылов. Пятая заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою…». Воскресенский край Подмосковья. 1 книга. – Воскресенск: Коломна: Серебро Слов, 2024.

Лауреат Диплома имени С.О. Шмидта «Подвижник краеведения»:

- Белоус Светлана Спартаковна (г. Воскресенск, Московская обл.), член «Подмосковной комиссии» Московского краеведческого общества, создатель и руководитель Творческого объединения «Воскресенский краевед».

Победители конкурса будут названы 8 июня 2024 года в Москве, в Демонстрационном зале ГУМа в рамках ХХ Книжного фестиваля «Красная площадь». Начало церемонии в 11.30.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации https://digital.gov.ru/ru/events/51056/

Журнал «Книжная индустрия» №3 (203) май-июнь 2024 https://www.bookind.ru/categories/event/17710/

Марина Горидько – дипломант областной литературной премии им. М.М. Пришвина

23 мая 2024 года состоялась церемония награждения лауреатов и дипломантов главных литературных премий Московской области имени Р. И. Рождественского и М.М. Пришвина по итогам 2023 года. Событие это было организовано в самом центре столицы, напротив Храма Христа Спасителя, на ул. Волхонка, в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова.

Сотрудники картинной галереи гостеприимно встречали участников и провели увлекательную экскурсию.

Награды лучшим поэтам, писателям и краеведам Подмосковья вручали заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко, сказавшие много тёплых слов в адрес подмосковных поэтов и писателей, и руководитель Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов, который поздравил награждённых, пожелал писателям так же успешно продолжать трудиться, поскольку литература сейчас становится особенно важна для воспитания молодого поколения, и даже прочёл свои стихи.

От Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова на церемонии присутствовали Марина Горидько и Елена Хмырова.

В этом году Воскресенское ЛИТО имеет своего дипломанта губернаторской премии им. М.М. Пришвина в номинации «Краеведческо-публицистическое произведение». Дипломом награждена Марина Ивановна Горидько за уникальную книгу «Летать!» о воскресенских лётчиках Великой Отечественной войны. Работа над книгой была проделана огромная, история нашего края обогатилась именами множества героев, незаслуженно забытых.

Напомним, что литературная премия им. Михаила Пришвина была учреждена в 2004 году и присуждается авторам книг прозы в двух номинациях: «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». Цель премии — поощрение подмосковных талантов. Присуждается писателям, которые проживают в Подмосковье и отражают в своем творчестве темы, связанные с этим регионом.

Фоторепортаж с церемонии — на сайте Губернской универсальной библиотеки: https://gubmo.ru/news/novosti/galereya-pobediteley/.

Состоялась учредительная областная литературно-краеведческая конференция

20 апреля 2024 года в городе Раменское в историко-художественном музее состоялась 1-я литературно-краеведческая конференция Московской областной организации Союза писателей России (МОО СПР).

На конференцию приехали около полусотни участников и гостей (из них 39 – литературные краеведы) из Москвы и 14 городских округов Московской области (Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Клин, Коломна, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Орехово–Зуевский, Павлово–Посадский, Раменский, Серпухов, Чехов, Шатура).

Городской округ Воскресенск представляли заместитель председателя правления МОО СПР, руководитель Воскресенского литобъединения «Радуга» им. И. И. Лажечникова, главный редактор Воскресенского историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени», член Московского краеведческого общества Виктор Лысенков, заведующая отделом краеведения Центральной библиотеки МУК «Воскресенская ЦБС», член Союза писателей России Елена Юрова, руководитель Белоозёрского ЛИТО «Вертикаль», член Союза писателей России Юлия Мусатова.

Ведущая, заслуженный работник культуры Московской области Надежда Потапова объявила об открытии конференции и зачитала Приветственный адрес от правления Союза журналистов Подмосковья. Собравшихся приветствовал председатель Комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа Андрей Толстяков.

Председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов обосновал важную инициативу о необходимости создания при МОО СПР Отдела литературного краеведения.

Предложение поддержал секретарь Союза писателей России, руководитель Творческого Совета по легендам и сказам народов России при СПР Юрий Белоусов, рассказавший о межрегиональном культурно-историческом проекте по изучению Мещёрского края.

Заместитель председателя правления МОО СПР, руководитель Ленинского районного общества краеведов Алексей Зименков представил свою концепцию создания Отдела литературного краеведения при МОО СПР, заметив при этом, что отдельной областной организации краеведов не существует.

Участники конференции по предложению секретаря МОО СПР, председателя Раменского отделения МОО СПР Владимира Зайцева приняли Положение об организации Отдела литературного краеведения и его списочный состав.

В руководящий Совет Отдела вошли: Алексей Павлович Зименков – председатель; Юрий Алексеевич Белоусов, Николай Михайлович Кротов, Виктор Иванович Лысенков – заместители председателя; Владимир Иванович Зайцев – секретарь.

Вопросы освещения работы Отдела краеведения на электронных и других СМИ-ресурсах поручены В.И. Лысенкову при поддержке пресс-службы МОО СПР.

После небольшой экскурсии, проведённой работниками историко-художественного музея, конференция продолжила работу. Более двадцати человек рассказали об опыте историко-краеведческой работы, просветительской и издательской деятельности.

Своим опытом и видением основных направлений работы вновь созданного объединения краеведов Московии поделились и воскресенцы. Виктор Лысенков рассказал о содружестве воскресенских литераторов и краеведов в исследовательской работе, проведении творческих встреч, издании историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени». Темой сообщения Елены Юровой стало «Воскресенское краеведение: традиции и творчество». Юлия Мусатова представила краеведческие книги о городе Белоозёрский г.о. Воскресенск.

Прошедшая конференция – первый опыт взаимодействия людей разного возраста и профессий, преданных истории своего края, открывающих забытые страницы истории, имена людей, составляющих славу нашей подмосковной земли. Надеемся, что встречи и общение с увлечёнными краелюбами будет взаимоинтересным.

Презентация литературного культурно-исторического альманаха «Сердце Мещёры»

19 апреля 2024 года в Отделе краеведения Центральной библиотеки городского округа Воскресенск принимали гостей – писателей и краеведов городского округа Шатура.

Встреча посвящена выпуску первого литературного культурно-исторического альманаха «Сердце Мещёры», который подвел итоги работы краеведов и исследователей Шатурской Мещёры.

Гостей приветствовал руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков.

Главный редактор альманаха, секретарь Союза писателей России, председатель творческого Совета по легендам и сказам народов России Юрий Белоусов представил книгу и приехавших шатурян: Лидию Жарову – Почётного гражданина городского округа Шатура, председателя Шатурского отделения и заместителя председателя МОО Союза писателей России, Николая Кротова — председателя Шатурского ЛИТО «Орфей» и Шатурского отделения Союза краеведов России, Константина Семёнова — председателя Содружества исследователей Мещёрского края «ГеоШушмор».

Презентация альманаха прошла в тёплой обстановке: были подарки, награждения, прозвучали стихи и интересные фрагменты публикаций в исполнении авторов. Свои авторские песни исполнил Юрий Белоусов.

На презентации выступили воскресенские писатели Сергей Глебов и Людмила Чебышева – лауреаты Московской областной литературной премии «Сердце Мещёры», чьи произведения также вошли в сборник.

Юрий Белоусов вручил награду от «Сердца Мещёры» – медаль «Братья Барсковы - Воспевшим историю и красоту Мещёрского края» Почётному гражданину Воскресенска Николаю Гончарову и мастеру спорта по хоккею, создателю хоккейного клуба «Пересвет» Александру Левенку.

Вела вечер ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова.

Воскресенские краеведы на конференции Московского краеведческого общества

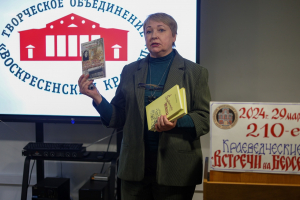

29 марта 2024 года в Москве, в Центре краеведения, москвоведения и крымоведения (ЦКМК) Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева в рамках 210-го заседания ежемесячной конференции-представления новой литературы и научно-просветительских проектов по краеведению «Краеведческие встречи на Берсеневке» Московского краеведческого общества (МКО), состоялся доклад о краеведческой работе в г.о. Воскресенск Московской области.

Руководитель творческого объединения «Воскресенский краевед» Дворца культуры «Химик», член МКО Светлана Белоус выступила с информационным сообщением о работе объединения с января этого года, о новых тенденциях в работе воскресенских краеведов, научно-исследовательской работе, а также презентовала 4-й выпуск Воскресенского историко-краеведческого альманаха «Дыхание времени».

Среди делегатов на конференции были члены творческого объединения «Воскресенский краевед», члены МКО Виктор Лысенков, Марина Мамаева и Татьяна Егорова.

В библиотеку МКО были переданы альманах «Дыхание времени» и две краеведческие книги Виктора Лысенкова «Ахмет Симаев – журналист, подпольщик, соратник Мусы Джалиля» и «Воскресенские пенаты».

На заседании с сообщениями выступили также краеведы из Москвы, Шатуры, Истры и Красногорска.

Вели «Встречу» руководитель ЦКМК, председатель МКО Владимир Козлов и ведущий научный сотрудник ЦКМК, первый заместитель председателя МКО Александра Смирнова

Фото Марины Мамаевой и сайта МКО.

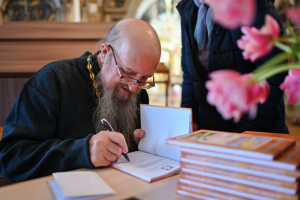

Презентация книги о. Алексия Крылова «Пятая заповедь» в Марчугах

В Крестовоздвиженском храме села Марчуги городского округа Воскресенск 10 марта 2024 года состоялась презентация новой книги протоиерея Алексия Крылова «Пятая заповедь Закона Божия: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли».

Отец Алексий – настоятель Крестовоздвиженского храма, а ещё автор шести краеведческих книг. На встречу пришли его родные и близкие, прихожане Крестовоздвиженского храма, литераторы и краеведы, гости г.о. Воскресенск.

О книге и её авторе рассказала и вела презентацию руководитель творческого объединения «Воскресенский краевед», заслуженный работник культуры Московской области Светлана Белоус.

Своей книгой ревностный пастырь о. Алексий не только наставляет читателя на соблюдение заповеди чтить отца, матерь и сохранять память о предков, но и сам подаёт достойный пример родословия своей семьи до седьмого колена. При этом основную ткань описания органично дополняют картины быта и жизненных перипетий разных поколений. Особых слов заслуживают оригинальные графические иллюстрации книги, с любовью выполненные членом Союза художников России Николаем Башмаковым.

Духовно-нравственную важность темы издания, прикладную ценность краеведческих исследований о. Алексия Крылова подчеркнул редактор книги, руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России, краевед Виктор Лысенков.

Много тёплых слов было сказано участниками встречи: воскресенским прозаиком и поэтом, членом Союза писателей России Ольгой Новиковой, заведующей отделом обслуживания читателей Центральной библиотеки Мариной Васильевой, председателем совета ветеранов городского округа, почётным гражданином Воскресенска Василием Дацюком, заслуженным работником культуры РФ, почётным гражданином Воскресенска Николаем Гончаровым, историком-краеведом Андреем Фроловым, Любовью Толоконниковой, Ольгой Бурковой и другими.

Интересным был рассказ протоиерея Алексия Крылова о сложностях многолетней работы над книгой, которую он посвятил своим родителям и предкам. Каждому пришедшему батюшка подарил свою книгу с автографом.

Фото Наталии Молевой

Больше фотографий можно смотреть здесь

10 марта - презентация книги о. Алексия Крылова "Пятая заповедь"

10 марта 2024 года в 11 часов в Крестовоздвиженском храме села Марчуги городского округа Воскресенск пройдёт презентация новой книги протоиерея Алексия Крылова «Пятая заповедь: "Чти отца твоего и матерь твою..."» (родословие, краеведение).

Редактор книги, руководитель Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков во вступительной статье «Бережное отношение к родословию» отмечает:

«Молясь об усопших родных и близких, мы просим Господа о вечной памяти для них. И в этих молитвах свой глубокий смысл, важный и для них, и для нас. Человек не уходит из этого мира окончательно, пока есть те, кто его помнит. Память позволяет сохранить духовную связь с родными людьми ушедшими в иной мир, молиться за них, просить помощи, если она нужна.

Но нередко с великим сожалением мы должны сознаться, что не можем вспомнить имена наших прадедов даже за три-четыре поколения до нас. Во многом это следствие бурного двадцатого века, порушившего древние родовые традиции, историческую память и уважение к семейным корням – мы и впрямь стали «Иванами, родства не помнящими». Восстановить в памяти семьи имена предков, благодаря кому продлевался и доселе жив род – наш святой долг.

Достойным примером бережного отношения к родословию служат книги протоиерея Алексия Крылова. Это бесценный источник особого познания не только для его детей, внуков, правнуков, но и для всеобщего изучения, нашего понимания и осознания истории рода, края, страны, народа.

Родословные семей в своей совокупности – это бесценная кладезь информации для изучения демографической картины общества: состав семей, количество детей, имянаречение, возраст вступления в брак, рождения детей, смерти, потери от эпидемий и войн, культура, обычаи, занятость, осёдлость, миграция и многие другие данные для систематизированного научного исследования.

Новая книга о. Алексия Крылова, хотя и вышедшая позднее, по сути открывает впечатляющий ряд его краеведческих изданий: «Посёлок Медведка на реке Медведка. Воскресенский край» (2016), «Храм Покрова Пресвятой Богородицы исчезнувшего села Губино. Воскресенский край Подмосковья. 240 лет порушенной святыне» (2019), «История Крестовоздвиженского храма села Марчуги. Воскресенский край Подмосковья» (2021)».

Литературно-поэтический вечер «Имя тебе – Защитник»

14 февраля 2024 года в отделе краеведения Центральной библиотеки городского округа Воскресенск в рамках работы клуба исторического краеведения «Наследие» прошёл литературно-поэтический вечер «Имя тебе – Защитник», посвящённый Дню защитника Отечества.

В зале собрались ребята воскресенских школ – МОУ «Лицей "Воскресенская кадетская школа"» и МОУ СОШ «Горизонт», волонтёры и сотрудники МУ «МЦ "Олимпиец"», активисты Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

На встречу с ребятами пришли члены Воскресенского литературного объединения «Радуга» имени И.И. Лажечникова – земляки, которые создают литературную славу нашего городского округа.

Прозвучали стихи воскресенских поэтов, посвящённые памяти солдат и офицеров нашей Армии, воинов, погибших на Великой Отечественной войне и в горячих точках и всем, кто сегодня борется с нацизмом.

Свои стихи прочитали члены Союза писателей России и Воскресенского литобъединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова Людмила Чебышева, Марина Горидько, Ольга Новикова, Сергей Глебов, Юрий Фокин и участники Клуба юных поэтов Софья Новикова и Артём Рубцов.

Затаив дыхание ребята слушали Наталью Семёновну Старостину, дочь полного кавалера ордена солдатской Славы Семёна Ивановича Илютовича, бабушку гвардии старшего лейтенанта Вячеслава Зинцова, героически погибшего в ходе Специальной военной операции.

В заключении встречи руководитель литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков подвёл итоги встречи и поздравил всех с наступающим Днём Защитника Отечества.

Вели вечер заведующая отделом краеведения, член Союза писателей России Елена Юрова и член Союза писателей России Людмила Чебышева.

Фото Сергея Глебова